歯根嚢胞(しこんのうほう)とは?

むし歯が進行し、歯髄に感染が起こり、それが根の尖端に波及すると、根尖性歯周炎が生じます。

それが慢性化すると歯根肉芽腫や歯根嚢胞ができます。

日常臨床でしばしば遭遇するもので、顎骨の中に生じる嚢胞の50%以上を占めます。

特徴として慢性に経過するものが多く、炎症によって顎骨の吸収(骨が溶ける)が起こり、大きいものだと卵ぐらいの大きさになることもあります。

そのため根管治療をしたことがある方は6~12ヶ月以内に定期的に受診してレントゲンによる診査をしていくことをお薦めします。

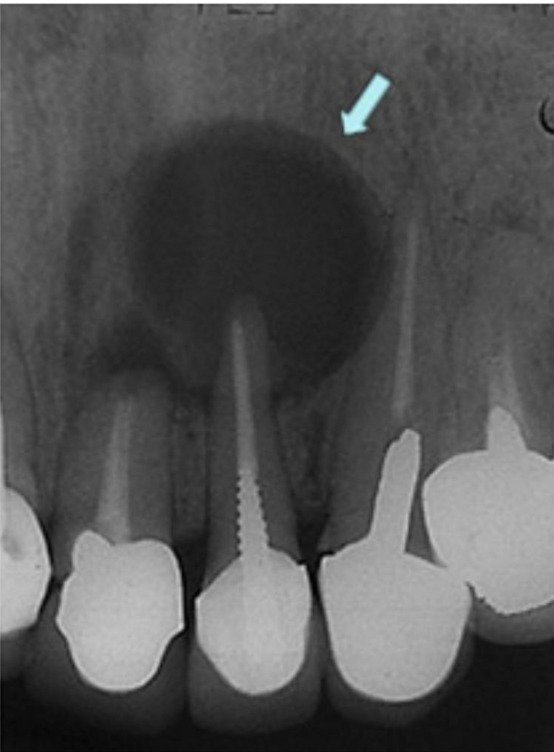

レントゲンで写る歯根嚢胞

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

治療方法

根管治療(歯の根っこの治療)で治癒することもあります。

根管治療が奏効しない場合や根管治療ができない場合には、手術によって嚢胞の摘出を行います。原因歯の骨植が悪い場合には、嚢胞の摘出と同時に原因歯の抜歯を行います。

原因歯の骨植が良い場合には、感染した歯根の尖端部の切除(歯根端切除術 しこんたんせつじょじゅつ)とともに嚢胞の摘出を行います。